Les langues parlées au Turkménistan

Le turkmène comme langue officielle

Le turkmène est une langue turcique appartenant à la branche oghouze, comme le turc et l’azéri. Elle est la langue maternelle d’environ 90 % de la population. Depuis l’indépendance, elle est désignée comme langue d’État et utilisée dans les administrations, l’éducation, les médias et les institutions publiques. La réforme linguistique post-soviétique a renforcé sa place dans la vie quotidienne et institutionnelle.

Le turkmène possède des caractéristiques proches du turc anatolien, notamment une structure agglutinante et une harmonie vocalique. Par exemple, le mot « öýlerimizden » signifie « de nos maisons », et illustre l’empilement des suffixes pour construire le sens. La syntaxe suit généralement un ordre sujet-objet-verbe.

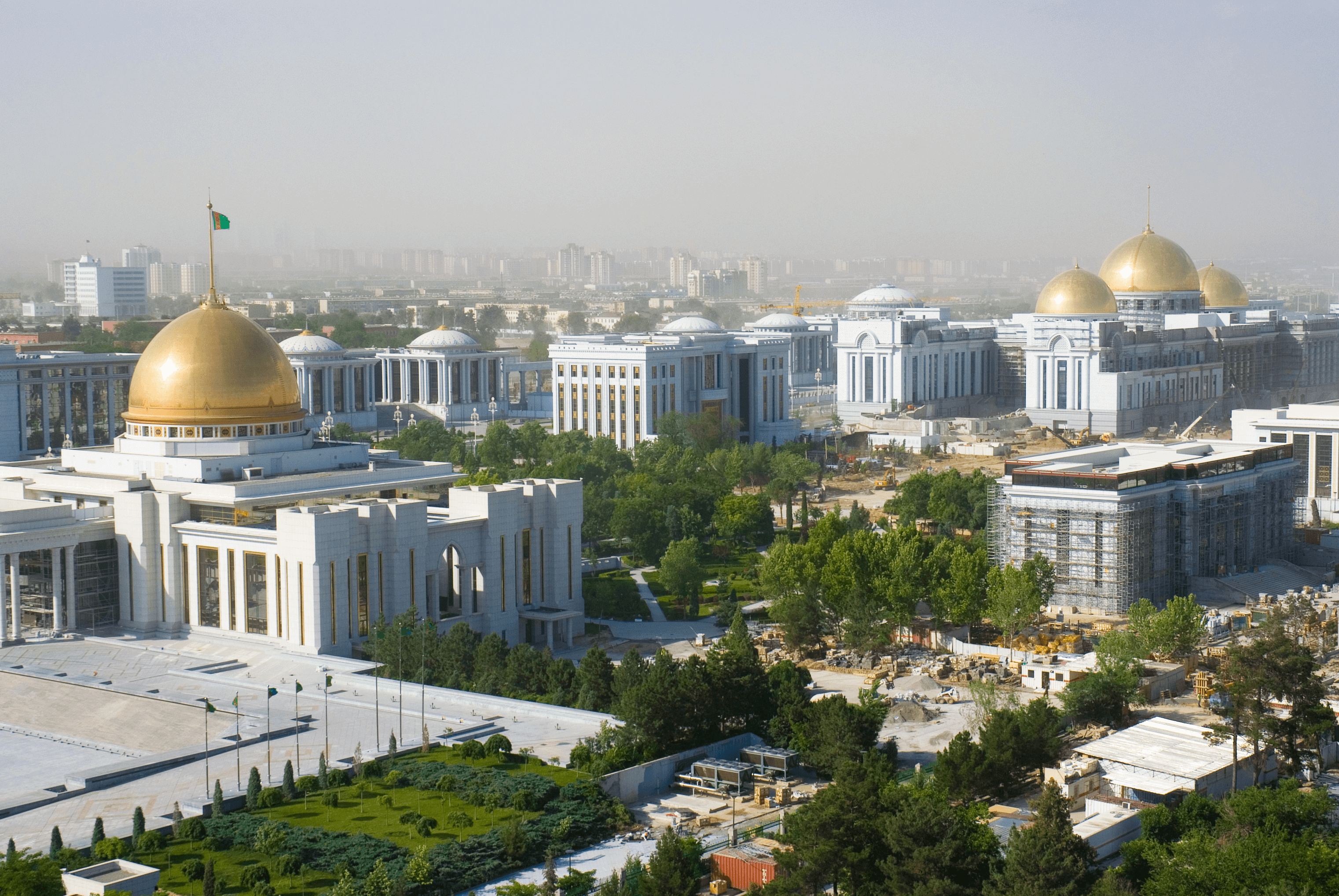

Depuis les années 1990, la promotion du turkmène passe par l'édition de manuels scolaires, la production télévisée en langue nationale et la création d’instituts linguistiques spécialisés. L’objectif affiché est d’ancrer une identité nationale en s’appuyant sur une langue autochtone distincte de l’héritage soviétique.

La persistance du russe

Bien que le russe ait perdu son statut de langue co-officielle en 1996, il reste utilisé dans certains contextes professionnels, scientifiques et diplomatiques. Il demeure également une langue véhiculaire pour les échanges avec les anciens pays soviétiques. Dans les grandes villes comme Achgabat, le russe continue d’être parlé dans les milieux d'affaires, par les classes instruites et dans certaines familles.

Les écoles russophones, bien que moins nombreuses, existent encore, notamment pour les enfants issus de familles russes, ukrainiennes, arméniennes ou tatares. Le russe est aussi présent sur certaines chaînes de télévision, dans les bibliothèques, et dans la documentation technique, notamment dans les secteurs de l'ingénierie et de la médecine.

Les langues des minorités ethniques

Le Turkménistan abrite diverses minorités linguistiques. Parmi elles, les Ouzbeks représentent la minorité la plus importante, concentrée dans les régions proches de l’Ouzbékistan, notamment dans les provinces de Dashoguz et Lebap. La langue ouzbèke y est fréquemment utilisée dans les communications locales et les échanges quotidiens.

Les Kazakhs, Tadjiks, Baloutches et Arméniens conservent également leurs langues respectives. Par exemple, dans certaines zones rurales proches de la frontière avec l'Iran, le baloutchi est utilisé dans la sphère familiale et parfois dans les échanges commerciaux. Dans les milieux arméniens, l’arménien occidental est maintenu grâce à la transmission intergénérationnelle, bien que son usage public soit rare.

Certaines communautés comme les Kurdes et les Azéris maintiennent également leurs pratiques linguistiques, surtout à l’intérieur du foyer. L’administration tolère ces langues, sans les encourager ni leur attribuer de place formelle dans l’enseignement public.

L'évolution de l'alphabet turkmène

L'histoire de l’alphabet turkmène reflète les bouleversements géopolitiques successifs qu’a connus le pays. Jusqu’au début du XXe siècle, le turkmène s’écrivait avec l’alphabet arabe, notamment pour la poésie classique et les écrits religieux. Cet usage a perduré jusqu’aux années 1920.

Le passage à l’alphabet latin puis cyrillique

Dans les années 1920, une politique de modernisation linguistique menée par les autorités soviétiques a conduit à l’adoption d’un alphabet latinisé inspiré du modèle turc. Ce changement visait à augmenter l’alphabétisation et à rompre avec les traditions religieuses associées à l’écriture arabe.

À partir de 1940, l’Union soviétique impose l’utilisation de l’alphabet cyrillique à toutes les républiques turciques, y compris au Turkménistan. Cette réforme visait à renforcer l’unité soviétique autour de la langue russe. L’alphabet cyrillique turkmène comportait des lettres spécifiques adaptées aux sons propres à la langue turkmène, comme "җ" ou "ң".

Le retour au latin après l’indépendance

En 1993, le gouvernement turkmène adopte un nouvel alphabet basé sur l’alphabet latin. L’objectif était de se rapprocher des autres pays turcophones et de marquer une rupture symbolique avec le passé soviétique. L’alphabet introduit inclut des lettres comme "ž", "ş", "ç" ou "ň", adaptées aux sons turkmènes.

Par exemple, le mot « türkmençe » (en turkmène) s’écrit désormais en alphabet latin, ce qui facilite son apprentissage pour les locuteurs familiarisés avec les langues européennes ou turques. Cette réforme a été appliquée progressivement dans l’enseignement et les publications officielles. Les panneaux de signalisation, les manuels scolaires et les documents administratifs utilisent exclusivement cette version de l’alphabet.

Néanmoins, certains textes techniques ou littéraires anciens sont encore disponibles en cyrillique, notamment dans les bibliothèques universitaires. Le passage complet à l’alphabet latin reste un processus graduel, influencé par des considérations pédagogiques et matérielles.

Le choix de l’alphabet reflète ainsi les dynamiques géopolitiques, les politiques d’identité nationale et les priorités éducatives du Turkménistan. Ce changement scriptural s’inscrit dans une politique linguistique plus large, visant à construire un espace culturel propre, distinct de l’héritage soviétique, mais aussi tourné vers l’Asie centrale et le monde turcophone.