Présentation du Turkmenistan

Histoire

La chronologie du Turkménistan recouvre plusieurs siècles d’influences culturelles et politiques. Les groupes nomades turkmènes ont progressivement établi leur présence dans la région, formant une mosaïque de traditions et de modes de vie. À travers les époques, l’actuel territoire turkmène a été traversé par des échanges commerciaux sur la Route de la Soie, incarnant un carrefour de civilisations.

Époques anciennes

Les populations installées dans la zone correspondant à l’actuel Turkménistan entretenaient des liens avec l’Empire achéménide, puis avec la sphère d’influence d’Alexandre le Grand. Certaines cités anciennes, comme Merv, témoignent de la prospérité des sites urbains le long de voies de communication commerciales. Les fouilles archéologiques ont mis en évidence des vestiges architecturaux et artistiques, révélant une aptitude à l’organisation urbaine, à la production de poteries décorées et à la pratique de l’irrigation pour l’agriculture. Les populations locales bâtissaient des fortifications et érigeaient des centres religieux, s’imprégnant d’influences méditerranéennes, perses et indiennes.

Merv, parfois surnommée la « perle d’Asie centrale », illustre l’essor urbain de la région. Les caravanes y transitaient, échangeant soieries, épices, métaux et produits artisanaux. Les vestiges de cette cité laissent entrevoir des structures palatiales, des bibliothèques et même des jardins d’agrément. Les écrits anciens signalent l’existence d’une culture lettrée, fascinée par les sciences mathématiques et l’étude des astres. Un brassage culturel a donc forgé l’identité de ces contrées, posant les bases d’une civilisation élaborée.

Période moderne

Les avancées techniques, l’expansion des empires voisins et le bouleversement des routes commerciales ont amené la région à être intégrée à diverses entités politiques, notamment l’Empire russe au XIXe siècle. Plus tard, l’incorporation au sein de l’URSS a transformé profondément l’organisation sociale et économique. En 1991, après la dissolution de l’Union soviétique, le Turkménistan a proclamé son indépendance. Les autorités locales ont alors mis en place un système de gouvernance centralisé, tout en déclarant une politique de neutralité permanente reconnue par l’ONU.

Les premières années post-indépendance ont été marquées par l’établissement d’un culte de la personnalité autour du président de l’époque, Saparmyrat Niyazov, connu sous le titre de Türkmenbaşy. Des monuments, des bâtiments et divers sites publics ont porté son nom, reflétant un style de gouvernance très dirigiste. Par la suite, les dirigeants successifs ont mis en avant la volonté de renforcer l’économie et de moderniser les infrastructures, surtout dans la capitale, Achgabat. La population turkmène, majoritairement musulmane, a conservé certains traits de vie traditionnelle, tout en s’adaptant aux réalités d’un État en mutation.

Géographie et ressources

Le Turkménistan s’étend sur une superficie avoisinant 488 100 kilomètres carrés. Son voisinage englobe le Kazakhstan au nord, l’Ouzbékistan à l’est, l’Afghanistan et l’Iran au sud, ainsi que la mer Caspienne à l’ouest. Le désert du Karakoum recouvre une part prépondérante du pays, et les régions inhabitées cohabitent avec quelques oasis dédiées à l’agriculture.

Territoires et climat

La vaste étendue désertique du Karakoum se caractérise par des températures extrêmes, pouvant atteindre environ 50 degrés Celsius en été, alors que les hivers s’avèrent rigoureux dans certaines zones. Les précipitations y sont rares, imposant une gestion précise des ressources en eau. Le fleuve Amou Daria, l’un des plus importants d’Asie centrale, traverse en partie le territoire et alimente des canaux conçus pour l’irrigation de cultures comme le coton ou le blé.

Les régions orientales, plus enclavées, sont constituées de plateaux et de terrains semi-arides. L’accès à la mer Caspienne propose une façade maritime où la pêche et certaines activités portuaires offrent des débouchés économiques. Sur le plan environnemental, la préservation de la biodiversité locale représente un défi, car le climat désertique limite la variété de la faune et de la flore. Malgré cela, quelques espèces endémiques, comme le léopard de Perse, subsistent dans certaines zones protégées.

Ressources naturelles

Le sous-sol turkmène renferme d’abondantes réserves d’hydrocarbures, particulièrement dans le secteur du gaz naturel. Des gisements découverts près de la mer Caspienne attirent l’attention des investisseurs internationaux. Le puits de Darvaza, souvent désigné comme la « porte de l’enfer », illustre de manière spectaculaire la présence de poches de gaz. Ce site est devenu un lieu emblématique, où le feu brûle en continu depuis plusieurs décennies, faisant l’objet de curiosité pour les observateurs.

L’exploitation de ces ressources a permis l’essor de projets d’infrastructures, avec la construction de gazoducs à destination de pays voisins et de certaines régions asiatiques. L’industrie pétrochimique, bien que plus modeste, reste un autre pilier. Les autorités ont souhaité développer des installations de raffinage et diversifier l’offre énergétique, tout en poursuivant l’objectif d’augmenter la production de pétrole. L’eau est une ressource plus délicate à gérer, car l’irrigation massive requise pour le coton exerce une pression sur les réserves hydriques de l’Amou Daria, mettant en péril l’équilibre écologique des plaines fluviales.

Économie

La base économique du pays s’appuie surtout sur la production et l’exportation d’hydrocarbures. Le Turkménistan se trouve parmi les producteurs de gaz naturel les plus connus d’Asie centrale. Cette richesse a stimulé la croissance de l’investissement dans les infrastructures publiques, notamment dans la capitale, où des édifices de marbre blanc et des installations sportives ont vu le jour.

Secteurs majeurs

Le secteur énergétique occupe une place prédominante, soutenu par plusieurs pipelines traversant des frontières régionales. La vente de gaz naturel à la Chine, à la Russie et à d’autres pays voisins a représenté une partie considérable des recettes nationales. Par ailleurs, l’agriculture continue d’employer un pourcentage important de la population. Les champs de coton, surtout dans les régions irriguées, conservent une influence sur la balance commerciale.

Un exemple concret de projet récent concerne la mise en service d’un gazoduc d’envergure reliant le Turkménistan à la Chine. Cet ouvrage traverse plusieurs territoires, assurant une fourniture stable en gaz. Parallèlement, des tentatives sont menées pour diversifier l’économie, en encourageant le développement du secteur textile et de la transformation agricole. Les instances locales ont aussi promu l’implantation de zones franches dans l’optique d’attirer des sociétés étrangères, même si l’accès au marché reste étroitement réglementé.

Échanges internationaux

Le Turkménistan entretient des relations commerciales avec différents pays d’Asie et d’Europe. Les exportations de gaz naturel constituent un axe stratégique dans ces partenariats. Des négociations ont eu lieu afin de consolider des corridors énergétiques transrégionaux, incluant des projets vers l’Asie du Sud. Les importations concernent principalement des produits manufacturés, de l’équipement industriel et des biens de consommation.

Les politiques gouvernementales, orientées vers l’autosuffisance, ont imposé des mesures restrictives sur certains échanges. Malgré la neutralité proclamée, des alliances ponctuelles sur le plan économique s’avèrent nécessaires pour l’obtention d’investissements et de technologies étrangères. Par exemple, des entreprises d’ingénierie issues d’Europe et d’Asie ont décroché des contrats de construction, notamment pour moderniser les installations destinées à la production d’électricité et à la gestion de l’eau.

Culture

La culture turkmène est nourrie par l’héritage nomade, les traditions orales et l’influence de l’islam sunnite. L’expression artistique, que ce soit à travers la musique, la danse ou l’artisanat, met en valeur des motifs ancestraux et reflète un sens profond de l’identité collective. Les tapis turkmènes, réputés pour leur finesse et leurs motifs géométriques, constituent un produit artisanal apprécié dans la région.

Langue

Le turkmène est la langue officielle, appartenant à la famille des langues turques. Il partage des similarités lexicales et structurelles avec l’ouzbek et le kazakh. Le russe reste employé dans certains domaines administratifs et commerciaux, vestige de l’époque soviétique. Dans les zones frontalières, des minorités parlant l’ouzbek, le kazakh ou le dari enrichissent la diversité linguistique. Les centres urbains dispensent un enseignement bilingue, bien que le turkmène prédomine dans la sphère publique.

Traditions et festivals

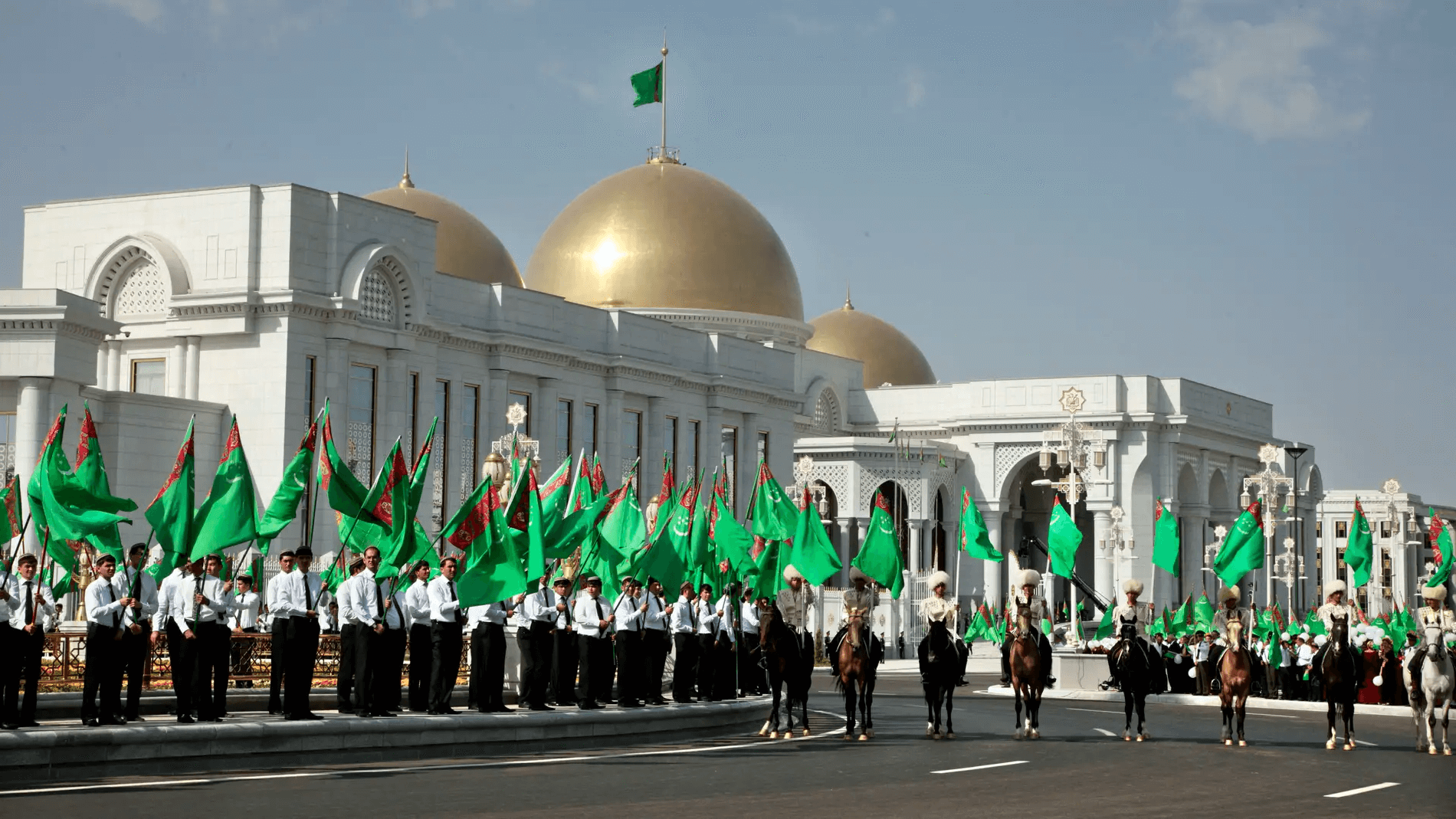

Les fêtes nationales, comme la Journée de la Neutralité ou la Journée de l’Indépendance, rassemblent la population autour de défilés, de discours officiels et de festivités traditionnelles. Les chanteurs et musiciens turkmènes emploient des instruments comme le dutar, un luth à deux cordes, ou le gijak, un violon traditionnel. Les mélodies peuvent évoquer des épopées historiques et des poèmes célébrant le territoire. Sur le plan culinaire, le plov (riz sauté avec de la viande et des légumes) fait partie des plats emblématiques, tout comme le chorba, un bouillon de viande et de légumes.

Les mariages turkmènes reflètent également la richesse de la tradition locale. Les cérémonies s’étendent sur plusieurs jours, comprenant des rituels spécifiques, des costumes brodés et la dégustation de plats festifs. L’artisanat textile, en particulier la broderie et le tissage, incarne un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Les motifs varient selon les régions, et chaque tribu turkmène possède ses propres symboles décoratifs.

Éducation et recherche

L’enseignement suit un modèle centralisé, avec des établissements publics supervisés étroitement par l’État. Le turkmène constitue la principale langue d’instruction, bien que certains cursus universitaires incluent des modules en russe ou en anglais. Les filières scientifiques et techniques sont promues afin de soutenir la modernisation économique. Les bibliothèques universitaires, en dépit de collections limitées, servent de ressource pour la recherche. Des coopérations internationales ont été initiées pour encourager l’échange d’expertise académique, en invitant notamment des professeurs étrangers et en facilitant les stages à l’étranger pour les étudiants turkmènes.

Malgré un contrôle administratif rigoureux, quelques initiatives indépendantes émergent pour explorer de nouveaux axes de recherche. Un exemple concerne l’étude de l’agriculture en milieu aride, liée à la volonté de maximiser le rendement tout en préservant les nappes phréatiques. Des programmes de bourses, soutenus par des organismes internationaux, promeuvent l’envoi d’étudiants dans des universités étrangères spécialisées en agriculture, en énergie ou en technologies de l’information. Les échanges réalisés se répercutent peu à peu dans l’espace académique local.

Transport et infrastructures

Le réseau routier turkmène relie les grandes agglomérations, mais les zones reculées du désert demeurent moins accessibles. Des autoroutes revêtues de béton ont été érigées pour fluidifier la circulation des marchandises, en particulier vers la mer Caspienne. Les liaisons ferroviaires, héritées pour partie de la période soviétique, traversent plusieurs villes, facilitant la logistique industrielle. Par ailleurs, Ashgabat International Airport, conçu avec une architecture moderniste, propose des vols domestiques et internationaux.

Un exemple concret de chantier concerne la construction du port de Turkmenbashi, sur la côte de la mer Caspienne. Ce complexe maritime inclut des terminaux destinés aux conteneurs, aux passagers et au fret. Les autorités locales aspirent à faire de ce port un pôle de transit reliant l’Asie centrale à la région du Caucase, renforçant la circulation de produits énergétiques et manufacturés. Le développement de lignes de transport en commun dans la capitale se manifeste par l’introduction d’autobus modernes et d’un service de taxi réglementé. Les autres régions, néanmoins, dépendent en grande partie de lignes de bus interurbains et de véhicules privés.

Tourisme

Le Turkménistan figure parmi les destinations moins fréquentées d’Asie centrale, du fait d’une politique de visas restreinte et d’une réglementation stricte à l’égard des voyageurs étrangers. Certains sites naturels et culturels attirent toutefois ceux qui s’intéressent aux lieux sortant de l’ordinaire. Les agences spécialisées organisent des circuits encadrés mettant en avant le désert du Karakoum, les villes historiques et les curiosités architecturales de la capitale.

Sites remarquables

Darvaza, avec son cratère enflammé, demeure l’un des points d’intérêt les plus notoires. Les visiteurs observent ce phénomène de combustion persistante, issu d’une cavité où le gaz s’échappe. Ashgabat, quant à elle, se démarque par son urbanisme singulier, mêlant monuments monumentaux, bâtiments de marbre et vastes parcs. Les palais gouvernementaux arborent un style néoclassique, reflétant le visage moderne que les décideurs politiques souhaitent promouvoir.

L’oasis de Mary, voisine du site archéologique de Merv, constitue un autre centre d’attraction. Les ruines anciennes, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, donnent un aperçu de la splendeur passée de cette cité prospère. Les circuits incluent souvent la découverte de la mosquée de la ville, ornée de mosaïques colorées, ainsi que la visite de musées retraçant l’histoire régionale. Les voyageurs intéressés par la culture locale assistent parfois à des représentations de danse folklorique turkmène, accompagnées d’instruments traditionnels.

Précautions à prendre

L’entrée sur le territoire requiert généralement un visa, obtenu grâce à une lettre d’invitation et à un itinéraire détaillé. Les contrôles aux frontières sont rigoureux, et les déplacements dans certaines zones peuvent exiger une autorisation supplémentaire. Les visiteurs sont appelés à respecter les coutumes religieuses et les codes vestimentaires dans les lieux de culte, par égard pour la sensibilité des populations locales. Les règles en matière de photographie sont parfois strictes, surtout aux abords de bâtiments officiels ou dans des espaces militaires.

En milieu désertique, il est recommandé de bien préparer son ravitaillement en eau et de s’informer sur les conditions météorologiques. Les amplitudes thermiques peuvent surprendre, avec des journées très chaudes et des nuits nettement plus fraîches. Les agences de voyages mettent en garde contre le manque d’infrastructures d’accueil dans le désert, d’où la nécessité de faire appel à des guides locaux expérimentés. Il est conseillé d’anticiper les formalités administratives, car celles-ci exigent souvent du temps.

Site web crée par Nedeo